提高温泉钻井成功率的核心在于前期精准勘察与全程科学管控,通过降低地质不确定性、优化技术方案,最大化规避干眼风险。

前期勘察是决定钻井成败的基础,需通过多技术手段明确地下热储的位置、规模与特征,避免盲目施工。

多维度物探技术结合:综合使用电法(如可控源音频大地电磁法 CSAMT)、磁法、重力勘探等,探测地下岩层结构、断裂带分布及热异常区域,定位可能的热储层位置和深度。

地球化学分析:采集周边地下水、土壤或气体样本,分析水的温度、矿化度、同位素组成,判断地热流体的来源与运移路径,辅助确认热储层的可靠性。

详细地质调查:结合区域地质资料,实地调查地表断裂痕迹、温泉出露点、火山岩分布等,追溯地热资源的地质背景,缩小目标钻井区域范围。

根据勘察结果定制钻井方案,确保技术参数与地下地质特征适配,减少施工中的意外风险。

合理确定井深与井身结构:依据预估的热储层深度,设计适宜的井深(避免过浅未达热储或过深增加成本);同时根据岩层硬度、稳定性,选择直井或定向井结构,配置对应的套管规格(如表层套管、技术套管),防止井壁坍塌或地下水串层。

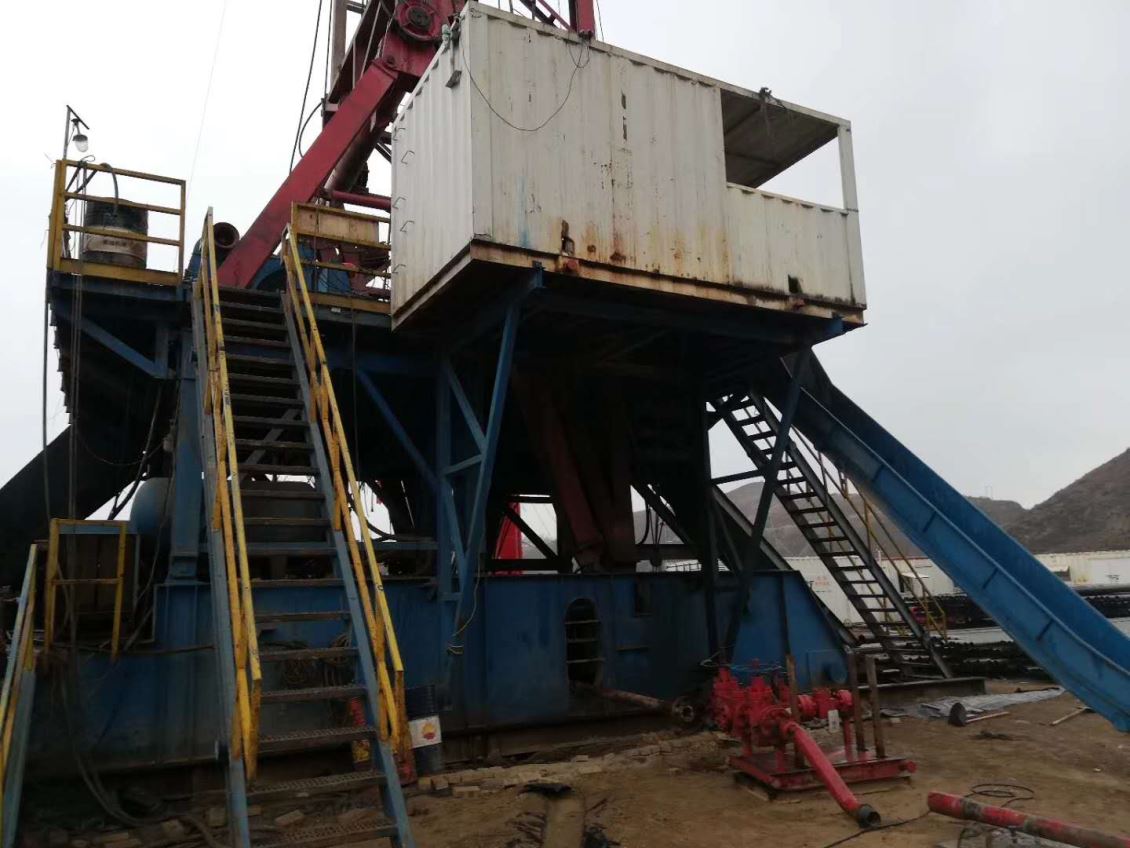

选择适配的钻井设备与工艺:针对不同岩层(如松软沉积岩、坚硬花岗岩),选用对应的钻井设备(如旋转钻机、冲击钻机)和钻头(如牙轮钻头、金刚石钻头);在高温地层区域,采用耐高温的钻井液和井下工具,避免设备损坏或钻井液性能失效。

钻井过程中需实时监测地质数据,及时应对突发情况,确保施工方向与热储层目标一致。

实时地质录井与测井:通过岩屑录井(分析钻井排出的岩屑,判断地层岩性变化)、电测井(测量井下岩层的电阻率、孔隙度等参数),实时追踪地层变化,确认是否接近目标热储层,若发现与勘察结果不符,及时调整钻井深度或方向。

严格控制钻井液性能:根据井下温度、岩层稳定性,动态调整钻井液的密度、黏度和失水性能,既能冷却钻头、携带岩屑,又能平衡地层压力,防止井喷、井漏等事故,保护热储层的渗透性(避免钻井液堵塞热储层孔隙)。

及时处理施工异常:遇到井壁坍塌、卡钻、漏失等问题时,立即停止钻井,通过注入堵漏剂、调整钻井液密度或更换钻井工艺等方式解决,避免问题扩大导致钻井失败。

利用周边已钻井的资料,总结区域成井规律,为新井提供直接参考,降低探索成本。